集成电路被誉为20世纪最伟大的发明,也是人类精密设计、制造的智慧结晶。光刻工艺是半导体制造的核心环节,也是所有半导体制造工艺中的关键角色和技术的推动者与引领者。

当今前沿尖端芯片的制造工序越来越强调设计、制造、封测端的DTCO(设计技术协同优化, Design-Technology Co-Optimization)理念以及软硬件协同优化,一台光刻机的价值和总成本已经难以用冷冰冰的数字去量化。

日前,英特尔外宣拍摄团队展示了从光刻巨人ASML最新订购的一台High-NA极紫外 (EUV) 光刻机到货之后的组装景象,业界不但惊呼它高达3.5亿欧元的售价,也感慨这台机器的运输、维护保养也要耗费不菲。同样,围绕光刻机设备运行所需的人力支出,即包括工程师招募、培训、薪水支付等隐性“光刻成本”也需计算在内。在全球半导体整体正在告别缺芯潮,迎来新一轮周期穿越之时,行业的labor shortage(人才短缺)现象并没有得到缓解,在工业设备皇冠上的明珠——光刻机领域,以及整个半导体行业,人才短缺现象依然普遍。

5月21日下午,ASML中国举办了2024年度人才战略分享会,ASML中国区人力资源总监毛琴在现场分享了ASML中国的人才发展战略,企业文化建设,员工招聘、培训体系的进展等。

ASML中国区人力资源总监毛琴

作为全球领先的半导体设备供应商,ASML的一举一动往往都带有产业风向标和指示灯的意味。这次分享会,让我们有机会洞察和理解人才战略储备和高效的团队建设对企业发展的关键性作用。以此为启发,可以在更宏观层面上对产学研成果转化和高校人才培养体系建设进行思考。

双向奔赴之难:ASML如何应对“铁三角”人才需求的挑战

在芯片制造的上千道工序中,ASML聚焦光刻环节推动“铁三角”业务(即光刻机台、计算光刻、光学和电子束量测)的紧密协作,并以全景光刻解决方案帮助芯片制造商生产更小、更强大、更智能的芯片。去年进博会期间,ASML以数字化呈现形式,带领观众进入“虚拟晶圆厂”沉浸式体验全景光刻解决方案如何在ASML所专注的成像环节发挥无间合力。光刻机作为“晶圆成像专家”,可帮助客户制造芯片,计算光刻可创建光刻工艺的精确仿真模型,提高良率和产能;量测则可以在曝光后进行晶圆成像检查和反馈,帮助模型进一步优化。

正所谓科技为人所执,以人为本。从设备的基础性使用维护、到软件开发和客户服务,ASML在中国本土所需求的,正是“全景光刻”所要求的、契合“铁三角”业务矩阵的工程师人才。基于此,我们才能深层次理解,为何“全景光刻”需要的是跨学科人才——涵盖了目前国内STEM教育中的大部分学科。对此,ASML中国区人力资源总监毛琴谈到:“半导体是一个交叉学科,需要硬件和软件类人才的共同支撑,我们对于多元化的人才能力的渴望,在招聘需求中体现得淋漓尽致,几乎覆盖计算机、机械工程、电子、光学、物理、化学等绝大部分理工科专业。”而对于跨学科以及多元复合人才的需求,推高了工程师研发团队的搭建难度。

投身于细密浩繁的光刻设备工序中,机器一旦热启动,每一位工程师如光刻森林中的一片树叶,或者精密仪器中的一个齿轮,他需要与团队成员紧密协同作战。毛琴在分享会中也着重谈到,工程师从招聘到培养框架的成熟,不是一个单独的“点”,而是一个“面”,只有把集体作战的体系搭建好,才能在严苛的时间交付节点下给到客户最优的解决方案。“技术成长是需要有氛围的,以算法工程师为例,能力过硬固然重要,但更多的时候仍需要一群工程师去跨市场、跨区域的交流,团队迸发的火花往往才是创新的基石。”毛琴说到。

此外,就客户服务工程师而言,出于ASML机台设备及其运营的复杂程度,企业需要为新加入的工程师提供较长周期的培训课程。毛琴向现场参会人员介绍,包括每年招聘几十名的应届毕业生在内,每一批新加入ASML的工程师入职后都会接受深入的专业技术培训,期间还需经过考核,最终才可以上机台展开工作。以一线工程师为例,专业培训周期普遍为6个月至一年。

由此可见,半导体设备供应商普遍遭遇的校招人才“从校园到职场”的挑战,这一点在ASML的人才选拔和培养中可见一斑。

综上所述,ASML的全景光刻“铁三角”理念正在不断拓展光刻概念的外延,相应的人才培养机制也面临着现实层面的重重挑战,跨学科、交叉复合专业人才需求急迫,但无论工程师的培养还是开发团队的建设都需要较长的发展周期,除此之外还有个人发展与地域选择等一系列附加性问题。因此,无论是校招还是社招,ASML全景光刻的人力资源仍处于供需不平衡的状态。

国内光刻“产学研”体系的对策与出路

美国半导体行业协会(SIA)与牛津经济研究院的研究报告预测,到2030年,美国半导体行业将短缺67000名工人,届时半导体行业约58%的新制造和设计岗位将面临空缺的风险。德国经济研究所受德国工业联合会委托进行的一项研究结果表明,德国半导体行业现在缺少6.2万名技术工人,尤其是电气工程、机电一体化和软件开发领域的人员。

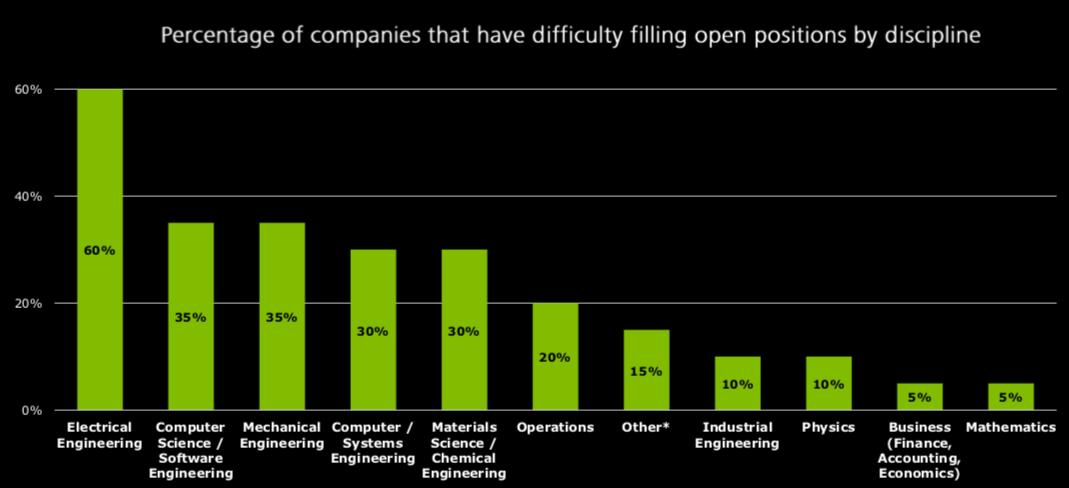

德勤和SEMI联合调研数据显示,广泛意义上的STEM学科背景,相比相对来说注重理论的物理学和数学,实操型电气工程的人才缺口最大。因此,我们才能深刻理解为何ASML所需绝大部分的岗位是客户服务工程师(Customer Support Engineer),围绕着客户需求提供支持,以及负责很多机台优化的装机工程师等。

从中国本土光刻的市场端侧来看,以多物理场仿真工具范畴的OPC(光学邻近矫正)软件企业为例,他们不但数量寥寥无几,而且从营收、利润和企业规模梯队上看,往往处在二三线。笔者在调研走访某苏州制造类EDA企业期间,企业高管表示某竞争对手毕多年之功于一役,搭建了近乎800人的团队,才攻克了28nm OPC软件并经过了国内某大型代工厂验证且送样,可见研发难度之大。在人才招聘过程中,他体会到了这样一种“灵魂抉择”:由于光刻人才的复合型和跨学科性,对数理化基础性学科掌握之外还需工程学、计算机编程等能力,而被筛选人往往选择以比尔盖茨、扎克伯格为偶像的互联网、软件公司的进阶之路,而光刻研发并非这些人才的首选。

毋庸置疑的是,多年来ASML在高校推广技术科普、推动STEM教育方面做了很多工作。毛琴阐述:“过去这些年,ASML持续地跟全国高等学府、院校展开合作,近期我们还在合作高校开展选修课,把关于全景光刻的基础知识,以选修课的形式呈现给高等院校的师生们。”

ASML这样的优质头部外企有对本土人才培养的独特理念,而国内企业在校企合作方面也取得了长足的进展。目前在某主营业务为DDIC的上市公司当独立董事的资深光学行业专家向笔者阐述,中国的高科技成果转化,原本有“两套班底”,一个是省重点实验室,一个是高校的某相关研究院,前者往往承担更重要的突破性项目,而后者侧重基础研究,二者在资源对接体系上之前有很多欠缺之处,不过目前也在逐渐靠拢,务求力出一孔,扩大人才培养和专家引进渠道。

结语 光刻人才招聘启示录

关于当下依旧供不应求的优秀光刻人才的孵化、生长培育和产出,笔者有三点思考:

首先,国内少数几家多物理场仿真工具及OPC供应商应多借助资本市场的力量,与代工厂和设备商同气连枝,共生共长,避免无效内卷,形成产业突破合力。

其次,随着各高校集成电路学院的茁壮成长和半导体相关一级学科的更多设立,国有、有政府背景的资本应更多向光刻项目相关的校企做政策倾斜,真正关注企业成长性,并做好相关股权管理,如国有资产管理、知识产权评估等。与此同时,国内头部高校需要成立适合自身特点的技术转移机构、组建专职的光刻技术转移人才队伍,使科技成果转移转化服务不断趋向专业化,且注重关键器件和装备的商业闭环和投资效益。

第三,随着人才的不断加入,用人企业还需持续关注人才的后续培训和长期发展。作为典型的技术密集型行业,半导体产业对于人才的技术水平和综合素质均有较高要求,因此企业需要建设完善的人才培养体系,并长期进行投入,才能培养出符合要求的人才团队,投入高效的半导体行业工作。

ASML从几十年前的初创公司,成长为目前全球顶级的光刻设备供应商,背后不仅仅是冷冰冰的器件制造和技术突破,还有以“挑战求精、合作共进、关爱致远”为核心的“3C”企业文化,这也是国内同行在呈现自身理念时所要重点思考的方向之一。