近日,昆明理工大学冶金与能源工程学院非常规冶金团队张利波教授、左勇刚副教授与北京大学刘开辉教授合作,在一维结构WS2条带阵列体光伏效应方面取得重要进展。研究成果以“WS2 ribbon arrays with defined chirality and coherent polarity”为题,发表在国际顶级学术期刊Science。张利波教授为论文主要合作者,左勇刚副教授为论文共同第一作者,在该研究中,负责完成了WS2条带阵列的设计、制备和部分表征工作。

体光伏效应(Bulk Photovoltaic Effect, BPVE)是一种二阶非线性光电响应,指非中心对称结构材料在均匀光辐照下产生稳态的光电流。对比传统光伏器件利用PN结形成的内建电场实现电荷分离,BPVE的电荷分离机制则来自非中心对称结构产生的自发极化。

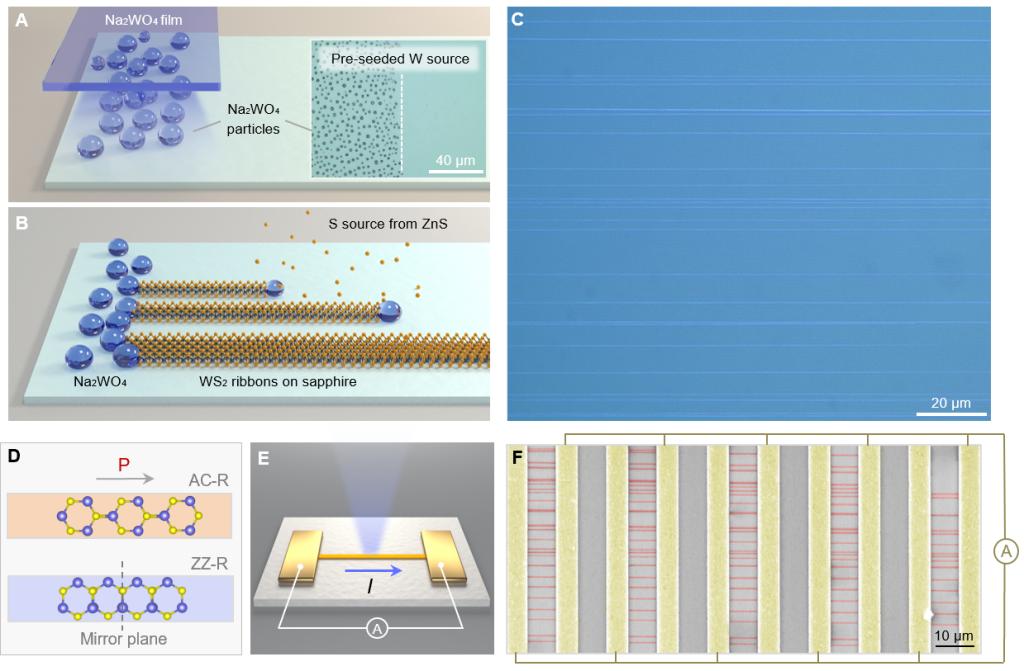

该工作提出了一种“多重界面耦合原子制造”新策略,首次实现兼具特定手性结构(包括扶手椅型、之字型及其他手性结构)及相干极化方向的二硫化钨(WS2)条带阵列的“全同”控制制造。通过系统研究手性结构与体光伏效应的对应关系,实现1000余根扶手椅型条带阵列的自发光电流集成输出。

图1:具有可控手性与相干极性WS2条带阵列制造及自发光电流集成输出

一维材料的几何维度为其带来诸多优异物理性质,在新奇物态调控、先进集成电路、新一代太阳光伏系统等领域具备广阔应用前景。其中,一维过渡金属硫族化合物因其高可见光吸收率、低结构对称性等特性,被认为是构筑非常规光伏器件的理想材料体系。然而,自发光电流的规模化收集对其一维结构制备要求极其严苛:首先,单个一维结构需具备稳定可观的自发光电流生成;其次,不同一维结构间的手性结构及极化方向需保持严格一致,从而保证集成器件的整体光电流相干增强;最后,高密度排布的平行一维阵列是高效能量收集及转化的集成芯片制造前提。经历30余年发展,碳纳米管、石墨烯纳米带在阵列构筑方面取得重要进展。然而,由于反转中心对称结构破坏,兼具特定手性结构及相干极化方向的一维结构过渡金属硫族化合物条带阵列的构筑极其困难,迄今为止,尚无法实现。

针对上述问题,该研究通过精准设计特定晶面蓝宝石衬底,调控表面原子级台阶与晶格排布的相对关系,成功实现了扶手椅型、之字型、手性结构(含左手手性、右手手性)的WS2条带的精准原子制造。其中,扶手椅型条带阵列具有沿轴方向的相干极性,表现出增强的体光伏效应,短路电流密度达到0.37 A/cm2,且可基于1000余组WS2条带阵列器件集成实现光电流的集体放大输出。该研究为一维结构的原子级精准制造提供了定制化方案,有望促进其在新型电子学、光电转换器件的阵列化集成芯片加工应用。

作者介绍:

左勇刚,昆明理工大学冶金与能源工程学院副教授,入选云南省“兴滇英才支持计划”青年人才专项。博士毕业于中国科学院大学,2021年9月入职昆明理工大学冶金与能源工程学院。主要从事非常规冶金,纳米新材料制备和资源综合利用等方面研究。近年来围绕低维过渡金属硫族化合物材料制备及应用取得系列的研究进展。相关成果除了发表在Science以外,还在Nature Nanotechnology (2篇),Nature Photonics (1篇),Nature Communications(1篇)、Science Bulletin(1篇)等期刊发表。

登录

登录