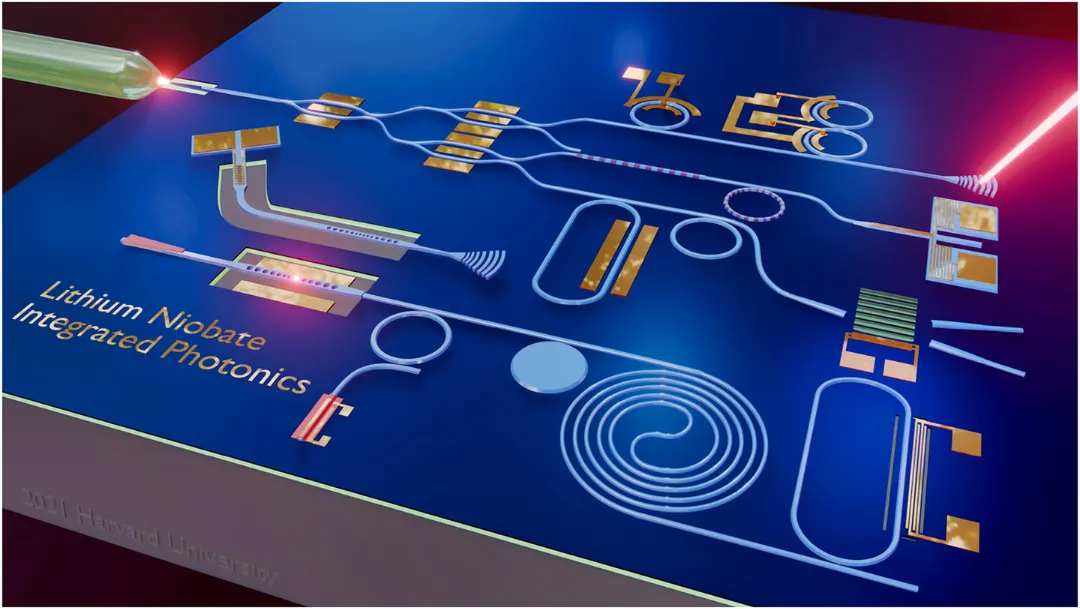

近年来,以薄膜铌酸锂材料为平台的集成光电子学研究得到迅速发展,低损耗光波导、高性能电光调制器、高效率非线性光学器件以及片上集成的激光器陆续在这个材料平台上得到实现,在光学界引起了极大的关注。

目前,硅是集成光学应用最广泛的材料,硅材料在光通信波段具有透明性和高的折射率,制备工艺与CMOS兼容,可以制备大规模的硅集成光路。然而,硅材料存在一些缺点,例如不具备电光效应。硅基调制器只能采用热调制或载流子效应调制,这限制了其速率。

相比之下,铌酸锂(Lithium Niobate, LN)具有显著的电光效应,非常适合制作高速电光调制器。然而,由于早期并没有合适的工艺可以制备薄膜铌酸锂晶圆,因此铌酸锂调制器只能使用体材料做成分立元件,分立的铌酸锂体材料光学器件体积大,工艺与CMOS不兼容,不便于集成。

近年来发展起来的薄膜铌酸锂材料重新活跃于集成光学领域,为铌酸锂材料赋予了新的生命力,涌现出了一系列以铌酸锂高速电光调制器为代表的集成光学器件。以及铌酸锂薄膜晶圆的成功面世,使得与CMOS工艺线兼容成为可能,因此科学家认为就像电子芯片革命用硅来命名,光子芯片的革命要用铌酸锂来命名。

铌酸锂集成光子器件示意图

铌酸锂晶体:性能优异,主要应用于光电等领域

铌酸锂晶体材料具有效应多、性能可调控性强、性能稳定等特点。

铌酸锂(LiNbO3)是铌、锂、氧的化合物,是一种自发极化大(室温时0.70 C/m2)的负性晶体。根据孙军等《 铌酸锂晶体及其应用概述》,铌酸锂是目前发现的居里温度最高(1210°C)的铁电体。

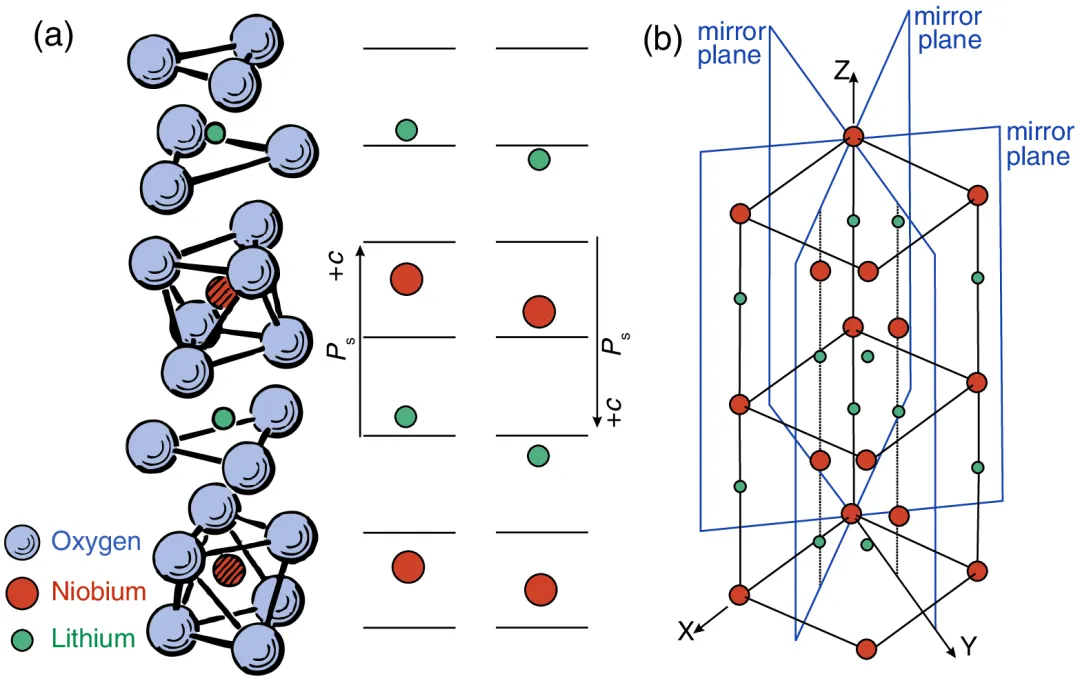

铌酸锂(LiNbO3)晶体结构示意图

铌酸锂晶体具有光电效应多、性能可调控性强、物理化学性能稳定、光透过范围宽等特点。(1)铌酸锂晶体集多种性能于一身,具有包括压电效应、电光效应、非线性光学效应、光折变效应、光弹效应、声光效应等多种性能;(2)铌酸锂晶体的性能可调控性强,这是由铌酸锂晶体的晶格结构和丰富的缺陷结构所造成,铌酸锂晶体的诸多性能可以通过晶体组分、元素掺杂、价态控制等进行大幅度调控;(3)铌酸锂晶体的物理化学性能相当稳定,易于加工;(4)光透过范围宽,具有较大的双折射,而且容易制备高质量的低损耗光波导,所以基于铌酸锂晶体的声表面波滤波器、光调制器、相位调制器、光隔离器、电光调Q开关等光电器件在电子技术、光通信技术等领域中得到了广泛研究和实际应用。

发展历程:铌酸锂材料研究近百年。

铌酸锂材料的研究已经接近100年,可以划分为三个阶段:

第一阶段( 1928-1965年):国外对铌酸锂的生长工艺和晶格结构展开研究。1928年矿物学家Zachariasian 首次对铌酸锂结构特性开展初步研究;1937年,Sue等实验合成了铌酸锂,但并未引起广泛关注;直至1949 年,美国Bell实验室的Matthias 和 Remeika发现其高温铁电特性,铌酸锂正式进入人们视野;1964年,Bell实验室的Ballman利用Czochralski 法成功生长出厘米级铌酸锂晶体;1965年,Bell实验室的Nassau和 Levinstein找到制备单畴铌酸锂的方法;1965年,Abrahams等建立新的铁电与顺电相下铌酸锂晶格结构模型 ,一直沿用至今。

第二阶段(1964-1967年):国外对铌酸锂的特性展开广泛研究。由于突破了材料生长工艺,获得了最优的晶格模型,1964-1967年,美国Bell实验室对铌酸锂的电光、倍频、压电、光折变等特性开展一系列研究。

第三阶段(1970年至今):我国从1970年代开始铌酸锂晶体生长、缺陷、性能及其应用研究。1980年,南开大学与西南技术物理所合作发现高掺镁铌酸锂的高抗光损伤性能,该晶体被称为“中国之星”;同年,南京大学突破了周期极化铌酸锂的生长工艺,从实验上实现了准相位匹配。

分类应用:主要包括声学级和光学级两种类型

铌酸锂晶体按照应用可以分为声学级和光学级两种类型。光学级铌酸锂晶体:具有较大的电光及非线性光学系数、较宽的光透过窗口、较大的双折射率、能生长出Kg级的体块晶体、机械加工性能良好、不潮解等优势,应用于集成光学波导、波导型激光器、光隔离器用楔角片、电光波导相位调制器、电光波导强度调制器、准相位匹配激光倍频器件、光参量振荡器等领域;声学级铌酸锂晶体:具有优良的压电性能、热稳定性、化学稳定性和机械稳定性,主要应用于声表面波滤波器等领域。

技术方向:薄膜化成为材料重要发展方向

铌酸锂薄膜技术及其潜在的集成光子学系统,已经逐渐成为当前光子学研究前沿的“变革性”技术。在基于体材料铌酸锂晶体的光学器件中,光被限制在由离子扩散或质子交换形成的平面波导内,折射率差通常比较小( ~0.02),器件尺寸比较大,难以满足光学器件趋于小型化、集成化的需求。

而薄膜铌酸锂是通过“离子切片” 的方式,从块状的铌酸锂晶体上剥离出铌酸锂薄膜,并键合到附有SiO2缓冲层的Si晶片上,形成的薄膜铌酸锂材料。相比于传统的体材料结构,薄膜铌酸锂平台可以实现更高的集成度、更好的性能。

应用领域:光学应用、压电应用

光学应用:铌酸锂晶体具有优异的电光效应和非线性光学效应,广泛应用于电光调制器等领域。铌酸锂晶体的光电效应非常丰富,其中电光效应、非线性光学效应性能突出,应用也最为广泛。而且铌酸锂晶体可以通过质子交换或钛扩散制备高品质的光波导,又能够通过极化翻转制备周期性极化晶体,所以在电光调制器、相位调制器、集成光开关 、电光调Q开关、电光偏转、高电压传感器、波前探测、光参量振荡器以及铁电超晶格等器件中得到广泛应用。其中,铌酸锂电光调制器是利用铌酸锂晶体的线性电光效应实现的,具有高速率、高消光比、低啁啾等优点,适合光通信用高速外调制器,包含幅度调制器、相位调制器等产品。

压电应用:铌酸锂晶体是优良的压电材料,广泛应用于滤波器等领域。铌酸锂晶体居里温度高,压电效应的温度系数小,机电耦合系数高,介电损耗低,晶体物化性能稳定,加工性能良好,又易于制备大尺寸高质量晶体,是一种优良的压电晶体材料。与常用的压电晶体石英相比,铌酸锂晶体声速高,可以制备高频器件,因此铌酸锂晶体可用于谐振器、换能器、延迟线、滤波器等,应用于移动通信、卫星通信、数字信号处理、电视机、广播、雷达、遥感遥测等民用领域以及电子对抗、引信、制导等军事领域。其中,应用最为广泛的是声表面波滤波器件。

声表面波滤波器(SAW)是采用石英晶体、压电陶瓷等压电材料,利用其压电效应和声表面波传播的物理特性而制成的一种滤波专用器件。其基本原理为在输入端由压电效应把无线信号转换为声信号在介质表面传播,在输出端由逆压电效应将声信号转换为无线信号。铌酸锂压电晶圆具有优良的压电性能、热稳定性、化学稳定性和机械 稳定性,是制作射频声表面波滤波器的理想基板材料。

产业链:国内铌酸锂产业链趋于完善

铌酸锂产业链上游材料主要包括铌酸锂晶体及薄膜,上游设备主要包括电子束直写、DUV光刻机等;产业链中游主要是铌酸锂调制器芯片及器件等,包括体材料铌酸锂调制器和薄膜铌酸锂调制器;产业链下游主要应用于光通信、光纤陀螺、超快激光器、有线电视(CATV)等众多领域。

市场规模:22年全球铌酸锂晶体市场规模达11.3亿元

全球铌酸锂晶体市场稳步增长,2022年市场规模达11.3亿元。伴随下游行业快速发展,铌酸锂晶体市场空间不断扩大。根据新思界产业研究中心的《2023-2028年中国铌酸锂晶体行业市场深度调研及发展前景预测报告》, 2022年全球铌酸锂晶体市场规模达11.3亿元,同比增长3.1%。

光学级是铌酸锂晶体的主要类型,2016年占比约60%。根据QYReseach公众号数据,2016年全球铌酸锂晶体市场营收为1.24亿美元(约8亿元),预计2022年达到1.46亿美元(约10亿元),CAGR为2.26%。其中,光学级是铌酸锂晶体的主要类型,2016年全球光学级铌酸锂晶体销售收入约0.75亿美元,约占全球销售收入的60%。此外,2016年,日本拥有全球最大的铌酸锂晶体出口量和制造商,而欧洲是铌酸锂晶体的第二大销量市场。

竞争格局:国内厂商在薄膜铌酸锂领域具备卡位优势

目前,薄膜铌酸锂材料的主要参与者包括济南晶正、上海新硅聚合、厦门博威、Partow Technologies、 SRICO 、NGK Insulators等。其中,济南晶正在全球率先实现了铌酸锂单晶薄膜材料的商业化生产,可以提供3/4/6英寸,厚度为300-900nm的薄膜铌酸锂晶圆;上海新硅聚合可以提供4英寸,厚度为300-600nm的薄膜铌酸锂晶圆;厦门博威可以提供4英寸,厚度为300-500nm的薄膜铌酸锂晶圆;美国Partow Technologies可以提供3/4/6英寸,厚度为300-1200nm的薄膜铌酸锂晶圆;美国SRICO可以提供3英寸,厚度为1000nm的薄膜铌酸锂晶圆;日本NGK Insulators可以提供厚度为500nm的薄膜铌酸锂晶圆。

铌酸锂调制器:薄膜调制器成长潜力突出,迎国产化机遇

铌酸锂调制器是当前电光调制器市场的主流产品

电光调制器(EOM)是利用某些电光晶体的电光效应制成的调制器。电光效应是指当电光晶体受到外加电场时,电光晶体的折射率会发生变化,通过该晶体的光波特性也会相应变化,从而实现对光信号的幅度、相位以及偏振状态等参量的调制。电光调制器包括相位调制器、强度调制器、偏振调制器等类型。

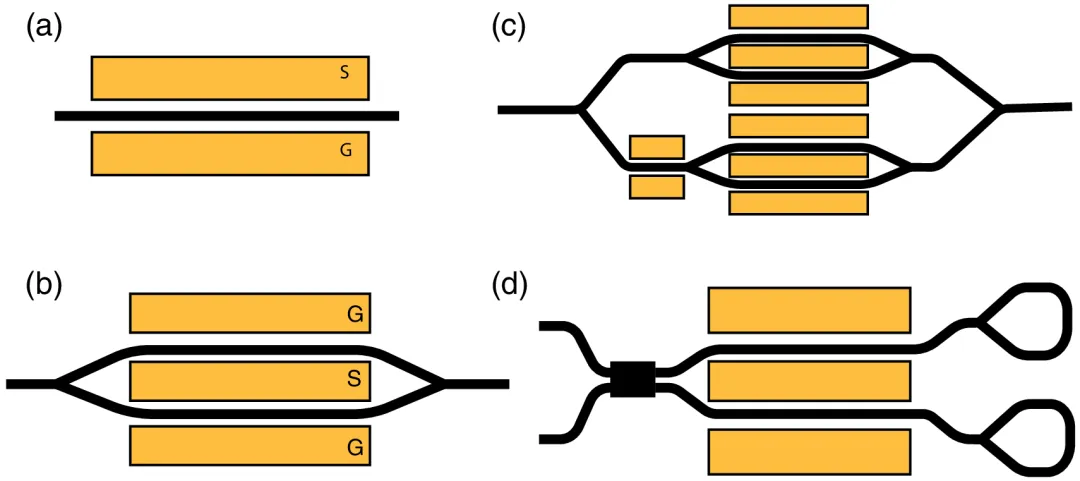

常见铌酸锂电光调制器结构

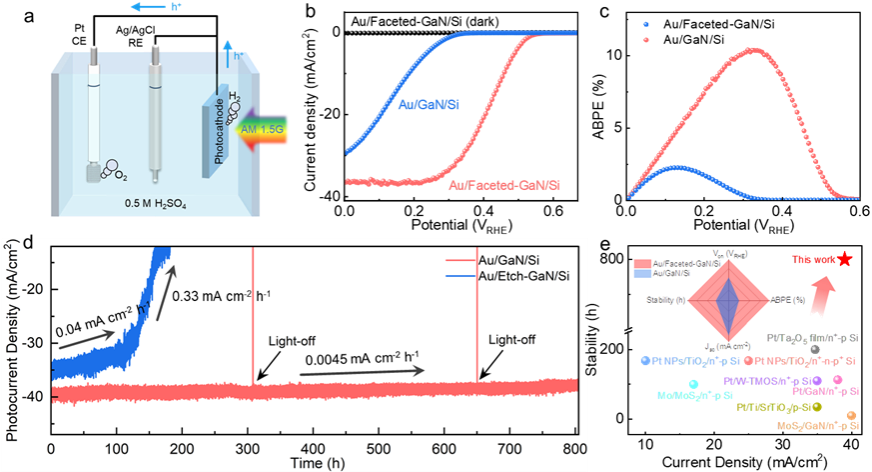

铌酸锂调制器性能优异,主要用在100G-1.2T的长距骨干网相干通讯和单波100/200G的超高速数据中心上。目前行业内光调制的技术主要有三种:基于硅光、磷化铟和铌酸锂材料平台的电光调制器。其中,硅光调制器具有低能耗、低成本等优势,主要应用在短程的数据通信用收发模块中;磷化铟调制器主要用在中距和长距光通信网络收发模块;铌酸锂调制器具有带宽高、稳定性好、信噪比高、传输损耗小、工艺成熟等优点,是当前电光调制器市场的主流产品,主要用在100Gbps以上直至1.2Tbps的长距骨干网相干通讯和单波100/200Gbps的超高速数据中心上。

铌酸锂调制器的未来——薄膜铌酸锂调制器

体材料铌酸锂调制器在关键性能参数的提升上遭遇瓶颈,且体积较大,不利于集成。传统铌酸锂调制器以体铌酸锂为材料,虽然体材料铌酸锂调制器在高速骨干网的传输调制中起到关键作用,但也存在一定不足:(1)受限于铌酸锂材料中的自由载流子效应,传统铌酸锂基电光调制器的信号质量、带宽、半波电压、插入损耗等关键性能参数的提升逐渐遭遇瓶颈,且与CMOS工艺不兼容;(2)由于铌酸锂材料和工艺原因,铌酸锂调制器的尺寸大小无法缩小,难以满足“在光模块对端口密度越来越大的要求下,对光器件的尺寸要求越来越小”的要求。上述不足限制了铌酸锂在更小及更高要求的下一代网络中的应用。

相较于其他光电子材料,如磷化铟(成本受限)、硅光(性能功耗受限)、铌酸锂晶体(尺寸受限),薄膜铌酸锂可实现超快电光效应和高集成度光波导,具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性,并可实现大尺寸晶圆规模制造,是非常理想的电光调制器材料,有望成为调制器未来的重要发展方向。

需求:长期薄膜铌酸锂调制器市场空间或超百亿

2024年全球调制器芯片及器件市场规模将达226亿美元。根据光库科2021年报援引WinterGreen Research的数据,预测2024年全球调制器芯片及器件市场(包含通信、传感及其他)将增长至226亿美元。

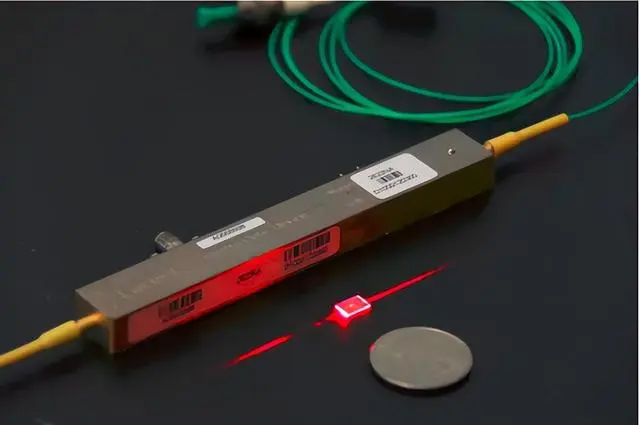

新型铌酸锂薄膜电光调制器

我们认为,随相干光通信快速渗透,叠加光纤陀螺、超快激光器等非通信市场的需求后,长期全球薄膜铌酸锂调制器市场规模有望超百亿。1)光通信领域,根据我们测算,长期全球薄膜铌酸锂调制器市场规模约59-88亿元;2)光纤陀螺领域,根据我们测算,2024年中国铌酸锂调制器市场规模约50-67亿元;3)超快激光器领域,根据我们测算,2024年全球铌酸锂调制器市场规模约3.21亿美元(约22亿元)。

供给:铌酸锂调制器行业进入壁垒高

铌酸锂调制器属于技术高、资金重、周期长的行业,行业进入壁垒高。不同于半导体的结构化分工模式,目前光电子行业,尤其是铌酸锂调制器行业,全球主流公司均采用IDM模式。IDM模式意味着公司需要具备从设计、制 造、封装测试到销售的全系列能力。铌酸锂调制器类产品设计难度大、工艺极其复杂,在设计、制造工艺、封装等各个环节,均存在较高的门槛,属于技术高、资金重,周期长的行业,较难有“轻资产”公司走出来。

目前,上海交通大学无锡光子芯片研究院(CHIPX)正在建立国内首条薄膜铌酸锂光子芯片工艺中试线,将融入传统CMOS工艺,并以Foundry模式聚合设计与研发,驱动薄膜铌酸锂光子芯片产业化应用和市场规模。

关于CHIPX

上海交通大学无锡光子芯片研究院(CHIPX)于2021年12月份在无锡市与上海交通大学深化全面合作的框架下正式成立,研究院由无锡市滨湖区人民政府、上海交通大学、蠡园经济开发区三方共同参与建设。

CHIPX率先在无锡布局国内首条光子芯片中试线,以高端光子芯片的研发为核心,聚焦新一代信息技术和产业化应用,推动量子计算机、通用光子处理器、三维光互连芯片和高精密飞秒激光直写机等变革性技术在无锡市落地转化。并围绕光子芯片中试线平台的基础设施和研发支撑,建设核心技术和产业形态聚焦的“光子芯谷”,打造以光子芯片底层技术为驱动,面向量子计算、人工智能、光通信、光互连、激光雷达、成像与显示、智能传感的新一代光子科技产业集群。