近日,北京大学物理学院“极端光学创新研究团队”朱瑞教授与英国牛津大学Henry J. Snaith教授合作,在Science上发表了题为“Unlocking interfaces in photovoltaics”的展望论文(Perspective),总结了钙钛矿太阳能电池的多晶界面特性、能量损失来源及钝化策略等,并进一步分析展望了高性能钙钛矿太阳能电池界面研究的未来发展方向。

在过去的十多年中,金属卤化物钙钛矿太阳能电池(PSCs)的光电转换效率不断提高,使其成为下一代光伏技术的重要候选者,在光伏建筑一体化、柔性便携式设备、太阳能汽车与飞行器等场景中有着巨大的应用潜力。金属卤化物钙钛矿光电材料具有较低的形成能,可以在温和条件下沉积并结晶获得高质量薄膜。然而,温和条件下的快速结晶过程会在钙钛矿薄膜中引入大量缺陷,尤其是在各类界面处,缺陷更加富集,从而限制了这类电池性能的进一步提升。

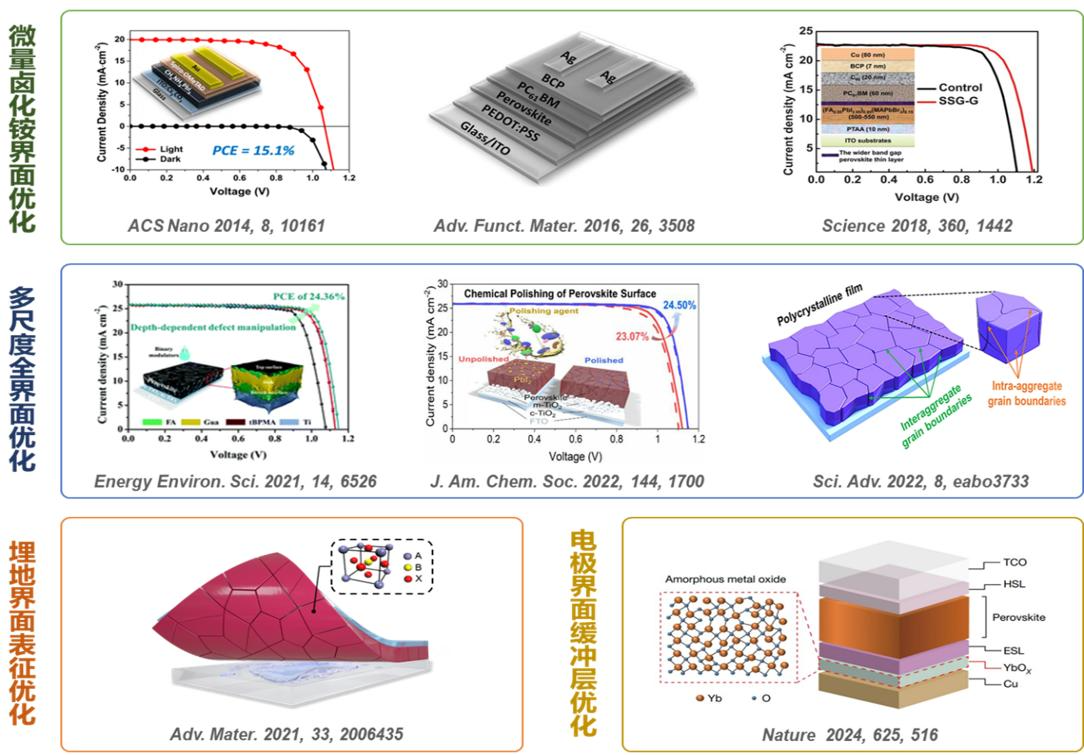

早在2013年,朱瑞等人已开始重点关注钙钛矿太阳能电池中的界面问题,并创新开发了一系列界面优化策略及表征方法(图1)。例如,率先提出“微量卤化铵辅助生长”的策略,构筑高质量钙钛矿薄膜,实现了电池体系中界面的不断优化,持续推升钙钛矿太阳能电池的光电转换效率(ACS Nano 2014, 8, 10161、Advanced Functional Materials 2016, 26, 3508、Science 2018, 360, 1442);开发了一系列针对钙钛矿太阳能电池埋底界面的可视化表征方法及优化策略,首次直观展示了多晶钙钛矿薄膜的埋底界面,为领域后续埋底界面研究优化奠定了基础(Advanced Materials 2021, 33, 2006435);从原子晶格尺度到三维晶界尺度,全面优化钙钛矿薄膜界面,有效减少晶界缺陷,大幅改善电池稳定性(Energy & Environmental Science 2021, 14, 6526、Journal of the American Chemical Society 2022, 144, 1700、Science Advances/2022, 8, eabo3733)。此外,在电池的电极界面缓冲层方面,于钙钛矿薄膜上界面创新构筑非晶态稀土金属氧化物氧化镱(α-YbOx)薄层(Nature 2024, 625, 516),突破了基于金属氧化物缓冲层的反式结构钙钛矿太阳能电池性能瓶颈。

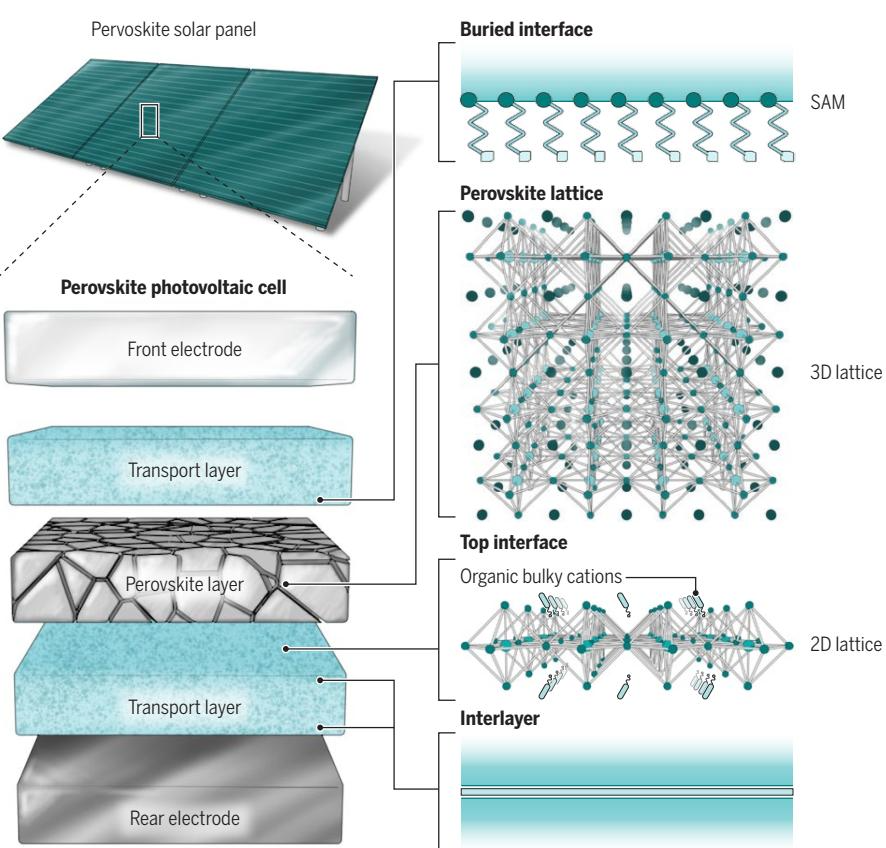

图1. 朱瑞教授等人在钙钛矿太阳能电池界面优化策略及表征方法方面的进展/n团队基于多年来对钙钛矿太阳能电池界面的深入研究与系统认知,以“解锁光伏电池界面”为主题,对钙钛矿太阳能电池的界面进行了总结探讨与前瞻分析(图2)。从经典电池结构切入,重点讨论多层薄膜界面能量损失的来源,归纳总结界面材料、缺陷、能级等性质对电池性能的影响规律,回顾经典的界面材料匹配与钝化策略。

相比于其它多晶光伏材料,金属卤化物钙钛矿通常具有更好的“缺陷容忍”特性。对缺陷进行有效的调控处理,可进一步提升太阳能电池的效率和稳定性。钙钛矿薄膜上下表面存在大量未配位悬挂键或空位,其与相邻功能层薄膜(如空穴或电子传输层)形成的异质结界面是缺陷聚集、导致损失的主要区域之一。例如,钙钛矿与电子传输层界面处的能级失配是性能的主要损失来源,在三维钙钛矿薄膜表面构筑二维钙钛矿层被认为是一个有潜力的界面优化策略。此外,电子传输层与金属电极之间往往是离子迁移聚集严重的区域,进而导致的电极分解等问题将直接破坏钙钛矿电池结构稳定性。目前,不同界面缓冲层被引入到该界面以抑制离子迁移,更多的策略仍待进一步开发;处在钙钛矿薄膜底部的埋底界面因其难以被直接观测表征而更少被关注,埋底界面的孔洞、细碎晶粒、不可控应力等情况亦会严重影响电池性能。通过引入自组装单分子层(SAM)可实现对钙钛矿埋底界面的有效调控,其工作机理仍需深入探索。

针对钙钛矿太阳能电池界面未来的发展,论文总结提出了四个主要优化路径:1)消除/修复界面缺陷。尽管现在已经在一定程度上建立起对缺陷的了解,但仍需要在更精细结构的层面上理解缺陷的形成及其对界面电子态的影响,同时也应当兼顾考虑新引入的钝化材料对界面电子态的改变。2)设计合理的界面能带结构。二维钙钛矿界面层展现出一定的潜力,未来应当对其能级进行调控,实现在不同界面处的载流子选择性。3)最小化界面应变。针对界面导致的应变,应采用多尺度表征来加深对下界面结构的认知,尤其是对局部载流子行为过程的了解。4)增强界面机械稳定性。在加深对界面接触和应变了解的基础上,需要针对性地设计接触增强策略。

图2. 论文配图“设计最佳电池界面”

总的来说,该展望论文凝练总结了近年来钙钛矿太阳能电池界面工作的进展,为电池界面优化方向提供了指导,也为实验工作的开展提供了参考,对进一步开发高性能钙钛矿太阳能电池、推动新型钙钛矿光伏技术产业化应用具有重要的意义。

英国牛津大学肖云博士、北京大学博士后(北京大学物理学院2022届博士毕业生)杨晓宇博士为该论文的共同第一作者,朱瑞与Henry J. Snaith为共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金委、北京市自然科学基金、英国工程和自然科学研究委员会(EPSRC)、北京大学人工微结构和介观物理国家重点实验室、纳光电子前沿科学中心、量子物质科学协同创新中心、极端光学协同创新中心等单位的支持。

登录

登录