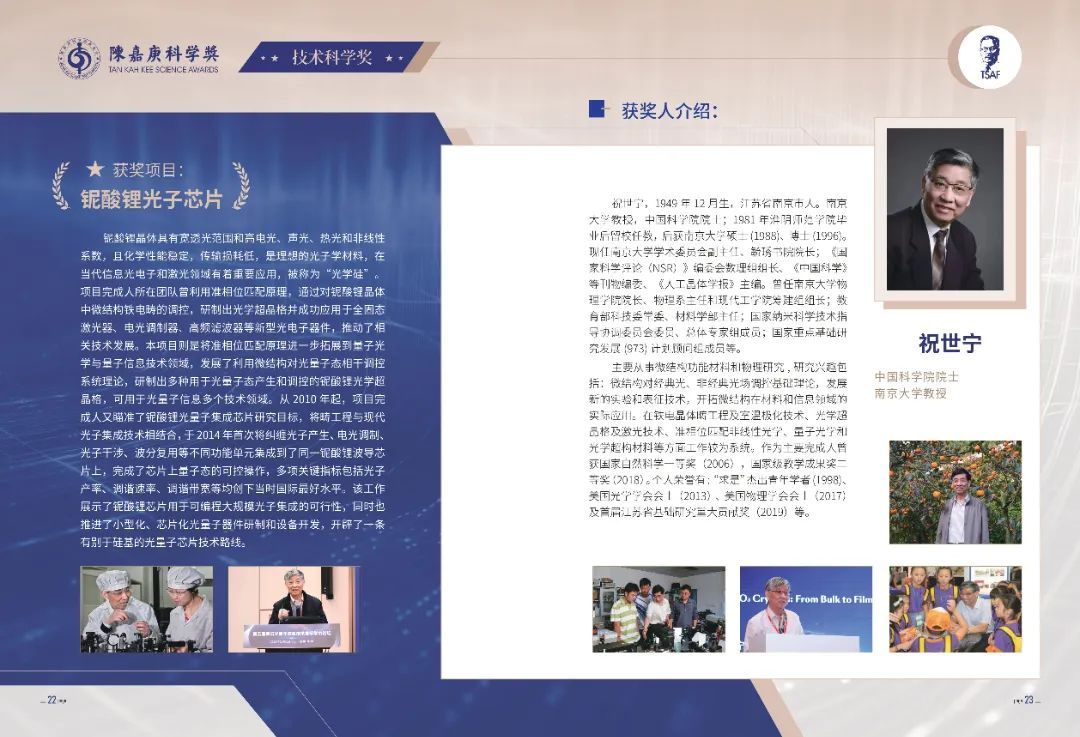

6月25日下午,2024年度陈嘉庚科学奖和陈嘉庚青年科学奖颁奖仪式在中国科学院第二十一次院士大会上举行。南京大学祝世宁院士与南京大学校友国防科技大学徐平研究员(完成获奖项目时在南京大学任职)的“铌酸锂光子芯片”项目获得本年度陈嘉庚科学奖“技术科学奖”。该项目在单个铌酸锂晶片上集成了纠缠光源、电光调制器、波导分束等多种功能器件,实现了片上光量子态的高效产生和高速操控。

祝世宁简介

祝世宁,1949年生,南京大学教授、中国科学院院士;现任南京大学学术委员会副主任、毓琇书院院长;担任《国家科学评论(NSR)》编委会数理组组长、《中国科学》等刊物编委、《人工晶体学报》主编;曾任南京大学物理学院院长、物理系主任、现代工学院筹建组组长,教育部科技委常委、材料学部主任,国家纳米科学技术指导协调委员会委员、总体专家组成员,国家重点基础研究发展(973)计划顾问组成员等。

主要从事微结构功能材料和物理研究 , 研究兴趣包括:微结构对经典光、非经典光场调控基础理论,发展新的实验和表征技术,开拓微结构在材料和信息领域的实际应用。在铁电晶体畴工程及室温极化技术、光学超晶格及激光技术、准相位匹配非线性光学、量子光学和光学超构材料等方面工作较为系统。作为主要完成人曾获国家自然科学一等奖(2006),国家级教学成果奖二等奖(2018)。个人荣誉有: “求是”杰出青年学者(1998)、美国光学学会会士(2013)、美国物理学会会士(2017)及首届江苏省基础研究重大贡献奖(2019)等。

获奖项目介绍

铌酸锂晶体具有宽透光范围和高电光、声光、热光和非线性系数,且化学性能稳定,传输损耗低,是理想的光子学材料,在当代信息光电子和激光领域有着重要应用,被称为“光学硅”。

项目完成人所在团队曾利用准相位匹配原理,通过对铌酸锂晶体中微结构铁电畴的调控,研制出光学超晶格并成功应用于全固态激光器、电光调制器、高频滤波器等新型光电子器件,推动了相关技术发展。本项目则是将准相位匹配原理进一步拓展到量子光学与量子信息技术领域,发展了利用微结构对光量子态相干调控系统理论,研制出多种用于光量子态产生和调控的铌酸锂光学超晶格,可用于光量子信息多个技术领域。从2010年起,项目完成人又瞄准了铌酸锂光量子集成芯片研究目标,将畴工程与现代光子集成技术相结合,于2014年首次将纠缠光子产生、电光调制、光子干涉、波分复用等不同功能单元集成到了同一铌酸锂波导芯片上,完成了芯片上量子态的可控操作,多项关键指标包括光子产率、调谐速率、调谐带宽等均创下当时国际最好水平。该工作展示了铌酸锂芯片用于可编程大规模光子集成的可行性,同时也推进了小型化、芯片化光量子器件研制和设备开发,开辟了一条有别于硅基的光量子芯片技术路线。

“陈嘉庚科学奖”简介

“陈嘉庚科学奖”是以著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生的名字命名的科学奖励,其前身是1988年设立的陈嘉庚奖。2003年,经国务院同意,中国科学院和中国银行共同出资成立陈嘉庚科学奖基金会,设立陈嘉庚科学奖,旨在奖励近期在中国做出的重大原创性科学技术成果。陈嘉庚青年科学奖于2010年设立,旨在奖励在中国独立做出重要原创性科学技术成果的青年科技人才。

陈嘉庚科学奖和陈嘉庚青年科学奖均设立六个奖项,分别是数理科学奖、化学科学奖、生命科学奖、地球科学奖、信息技术科学奖和技术科学奖。陈嘉庚科学奖每个奖项每次评选不超过1项的获奖项目,获奖人数一般为1人,最多不超过3人。若无符合标准的获奖项目,可以空缺。2024年度共有5个科技成果获“陈嘉庚科学奖”,10位青年科技工作者获“陈嘉庚青年科学奖”。

登录

登录