单频窄线宽可见光及近可见光半导体激光源是光学原子钟、相干光通信与传感、集成光频梳、汽车导航系统和高分辨率光谱学等领域的核心光学器件。为满足低成本和小型化需求,去年国外学者提出了将分布式反馈(DFB)激光自注入锁定(SIL)技术与微环外腔谐振倍频(SHG)技术相结合的新方案。但是,微环腔相对低的品质因子(Q)不利于压窄线宽,为高效倍频采取的双谐振设计难以实现连续调频,且已知最高的SIL-SHG输出功率也仅有约2mW,极大制约了其在各领域的有效应用。

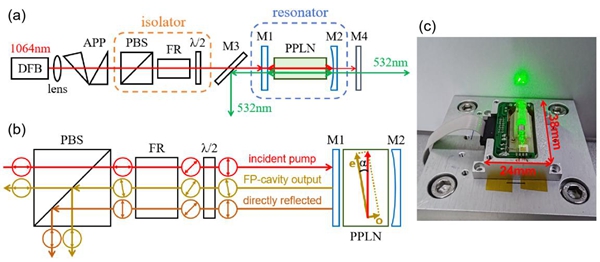

近期为克服上述限制,中国科学院苏州纳米所半导体显示材料与芯片重点实验室的梁伟研究员团队首次提出采用高Q值法布里-珀罗(FP)微腔取代现有微环波导腔,在自注入锁定状态下实现了高达20.7mW的532nm倍频激光输出。其功率比前述国外研究提高了一个数量级,所得26.2%转换效率和56.5M品质因子皆超过了所有已知的SIL-SHG实验结果。并利用腔内非线性晶体的自然双折射效应来提供SIL反馈,1064nm泵浦激光和532nm倍频激光的本征线宽分别可达30Hz和120Hz。所用FP微腔体积0.12mL,该激光系统的整体封装尺寸为17.7mL。虽然当前使用商业量产型腔镜搭建的FP倍频腔仅能在双谐振条件下工作,但是未来通过消除腔镜的倍频光残余反射率,令泵浦光单波长谐振,即有望实现高Q值FP腔SIL-SHG新设计的连续调频,服务于更广泛的应用场景。

图1. 超窄线宽FP外腔倍频532nm半导体激光系统:(a) 实验装置的结构示意图;(b) 自注入锁定机制中1064nm泵浦激光偏振方向的变化;(c) 实验装置的实物照片。

上述研究成果以Self-injection-locked second-harmonic generation at 532 nm in high-Q Fabry-Perot micro-cavities为题发表在Optics & Laser Technology上。论文第一作者为中国科学院苏州纳米所博士后张佳乐,通讯作者为梁伟研究员。该工作得到了中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划、科技部重大项目和国家自然科学基金的支持。

登录

登录