1.北京大学电子学院胡又凡-彭练矛团队在碳基模拟电路领域研究中取得重要进展;

2.北理工课题组在光学突触器件用于多重加密防伪方面取得重要进展;

3.南方科技大学余浩教授团队在具身智能硬件领域取得多项突破性成果;

4.中国科学技术大学在反铁磁量子反常霍尔效应研究中取得理论进展;

1.北京大学电子学院胡又凡-彭练矛团队在碳基模拟电路领域研究中取得重要进展;

随着集成电路技术的快速发展,硅基互补极性金属-氧化物-半导体(CMOS)晶体管尺寸的持续微缩为数字电路带来了速度提升、功耗降低和集成度提高等显著收益,但尺寸缩减同时也对先进工艺节点下的模拟电路的设计带来严峻挑战。硅基CMOS技术在尺寸缩减过程中,短沟道效应使得晶体管的电流饱和特性显著恶化,本征增益(用于表征晶体管所能提供的最大电压增益)持续衰退,限制了高精度模拟电路的设计。现有的器件层面的解决方案,普遍存在驱动电流低、工艺兼容性差或难以实现互补极性器件集成等问题。

针对这一问题,北京大学电子学院胡又凡-彭练矛团队,基于碳纳米管材料和碳纳米管晶体管的特性进行研究,于近期首次报道了碳纳米管CMOS晶体管中亚阈值区的本征负微分电阻效应和电流超饱和现象。研究表明,碳基CMOS晶体管中存在长且平坦的负-正微分电阻转变边界,对应电流超饱和现象和本征增益奇点(微分电导趋近于零,本征增益趋于无穷大)。当晶体管偏置在超饱和区域附近,可取得102至106的超高且指数可调增益。

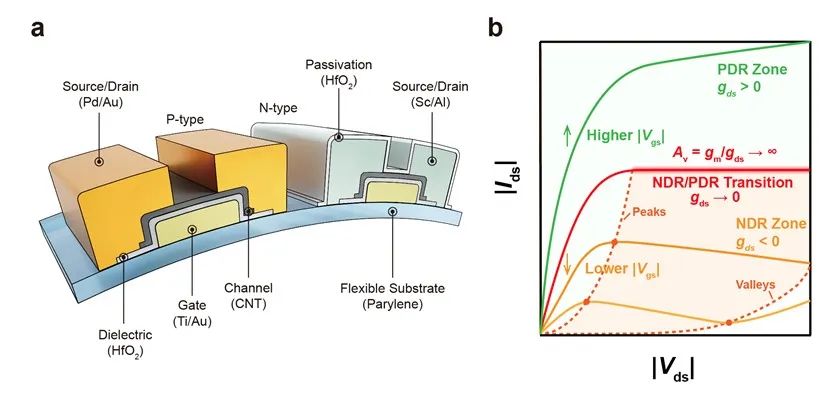

图1 超饱和的碳基CMOS晶体管

a, 柔性碳基CMOS晶体管结构示意图

b, 碳基CMOS晶体管的输出曲线示意图,包含亚阈值区的本征负微分电阻效应和电流超饱和现象

研究发现,碳基器件本征增益奇点在器件沟道长度缩减至深亚微米尺度下仍可保持,证明了碳基器件的高增益特性可以有效抵御尺寸缩减衰退。此外,在亚阈值区表现NDR与电流超饱和特性的器件在开态仍可具备优异的电学性能,微米尺度的柔性碳基CMOS晶体管开态电流和跨导值均超过目前已有报道的同等尺寸其他柔性CMOS晶体管技术,沟道尺寸缩减至深亚微米的碳基晶体管的开态电流密度超过1 mA/μm,性能与先进节点硅基器件相当,展现了碳基技术在构建下一代模拟与混合信号集成电路中的潜力。

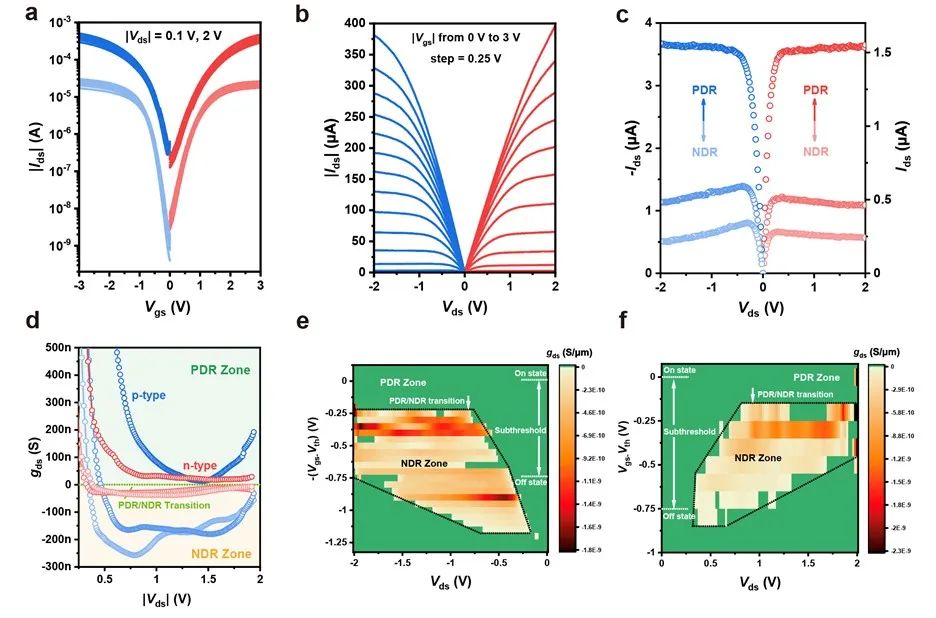

图2 超饱和碳基CMOS晶体管的电学特性表征

a-b, 晶体管的转移与输出特性图

c-d, 亚阈值区负-正微分电阻转变曲线与微分电导提取

e-f, 晶体管的微分电导图,包含大面积的栅压可调NDR区域

研究进一步从物理机制层面揭示了窄带隙材料中双极性载流子竞争导致NDR效应的机理,并通过能带工程验证了NDR机制在碳纳米管等窄带隙半导体材料体系中的普适性。碳纳米管的准一维形态所致的无费米钉扎效应、超薄体带来的强静电控制能力等优异特性使得碳基CMOS晶体管中的NDR效应具有大的电压窗口和平坦的转变边界,进一步使得器件的本征增益奇点效应可以在实际电路中得到应用。基于以上发现,研究团队构建的柔性碳基CMOS运算放大器在单级结构中实现了35至60分贝的可调增益范围,单级增益远超此前同类工作,且无需复杂外围电路即可实现指数可调增益,展示出碳基CMOS技术基于自身器件特点进行电路拓扑创新的可能性。同时,基于NDR机制的普适性,研究的相关工作也有望延伸至其他窄带隙半导体、新兴低维材料体系中。

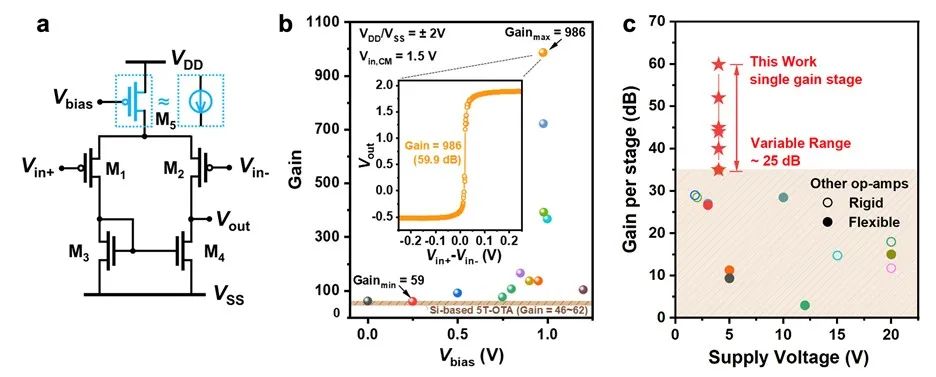

图3 具备超高和指数可调增益的柔性碳基CMOS运算放大器

a, 基于柔性碳基CMOS晶体管构建的五管运算放大器电路图

b, 柔性碳基CMOS运算放大器在尾电流源管不同偏置状态下取得35dB-60dB的指数可调增益

c, 与代表性工作对比

以上相关成果以《具有本征增益奇点的超饱和互补极性碳纳米管晶体管》(Super-saturated complementary carbon nanotube transistors with intrinsic gain singularities)为题,于2025年4月10日在线发表于《自然 通讯》(Nature Communications)。该项研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目以及纳米器件物理与化学教育部重点实验室的支持。北京大学电子学院博雅博士后龙冠桦为论文第一作者,胡又凡副教授和彭练矛教授为论文共同通讯作者,论文的主要合作作者还包括北京大学电子学院张志勇教授与梁学磊教授、北京邮电大学张盼盼研究员以及清华大学孙楠教授等。该成果为柔性和碳基电子在模拟与混合信号集成电路领域的进一步发展提供了关键技术支撑,有望进一步推动实现柔性和碳基电子在智能物联网边缘节点、自适应人机交互系统等应用场景下的应用和创新发展。

2.北理工课题组在光学突触器件用于多重加密防伪方面取得重要进展;

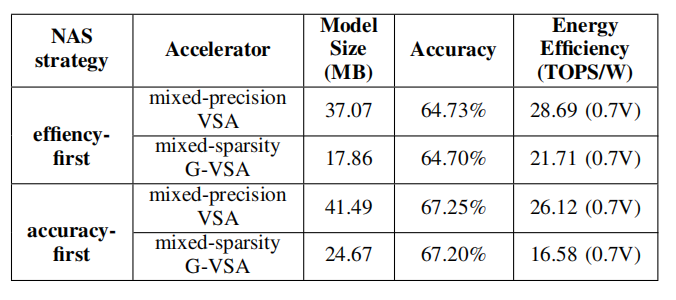

近日,北京理工大学物理学院姚裕贵教授团队成员陶立教授课题组在Advanced Materials发表了一项重要研究成果,题为“Optical synaptic devices with multiple encryption features based on SERS-revealed charge-transfer mechanism”。具有原子级厚度的二维材料光学突触器件表现出构建高度集成的可调谐人工视觉神经网络的潜力。然而,原子级厚度也会导致光吸收较弱,限制了器件的光电性能。该研究提出的罗丹明6G染料(R6G)/InSe杂化结构器件展现了优异的光响应及光电突触性质,并从光谱学和光电子器件两种视角,证明了染料分子和二维InSe之间的电荷转移机制。通过表面处理有效调控了电荷转移的过程,并基于此实现了双重光学加密防伪应用。

陶立教授等人此前在国际上率先发现高态密度二维半金属材料(如1T′相WTe2、MoTe2)对染料分子具有极强的无等离激元电荷转移机制的表面增强拉曼散射(SERS)效应[J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 8696; Cell Rep. Phys. Sci. 2021, 2, 100526],引起对类似材料SERS研究的热潮。例如,香港城市大学张华教授等人利用湿化学法制备了高相纯度的多种1T′ TMD材料,并解决了通常1T′相材料的稳定性问题,展示了此类材料对染料及新冠病毒刺突蛋白的优异SERS效应,推进了此研究领域向实用化迈进[Nat. Mater. 2024, 23, 1355; Chem. Rev. 2024, 124, 4479]。然而,在光电子器件中,因载流子浓度难以被调控,二维半金属并不是理想的沟道材料候选者。在这项工作中,研究团队采用具有高载流子迁移率及高态密度的半导体型二维InSe材料作为器件沟道,染料分子R6G作为沟道敏化剂,使得混合结构(R6G/InSe)同时具有良好的SERS及光电子学性能。研究团队利用SERS这种非破坏性光谱探测技术,证明了R6G和InSe之间的电荷转移是实现该器件高性能的关键机制。此外,团队通过氧等离子体界面工程技术,在InSe表面引入了超薄自限氧化层。自限氧化层阻挡了电荷转移通路,使得器件在光谱学和光电性能上表现出明显差异,这为电荷转移过程提供了更详细的证据。这种光学突触器件中的电荷转移过程充分模拟了生物突触中神经递质的传递过程,并在人工神经网络中的图像预处理和解码等应用中显示出独特的潜力。通过表面处理技术,团队对电荷转移过程进行了精确调控,实现了基于多重加密的防伪阵列的设计,突出了这种杂化器件在片上防伪中的应用价值。该工作创造性地开展了SERS和光电突触器件领域的交叉学科研究,通过无损光谱检测技术来探测电荷转移,阐明了电荷转移在光学突触器件中的关键作用,并开辟了新的应用途径。

研究团队设计了一种R6G/InSe混合器件结构,并利用SERS验证了该结构中的电荷转移机制。这种结构有效地模拟了生物突触,包括突触前膜(R6G光敏层)、突触间隙(R6G/InSe界面)和突触后膜(InSe传感层)。该结构中的电荷转移过程与神经递质在突触间隙中的传递过程非常相似。团队利用表面处理技术来调节电荷转移过程,从而开发出基于双重加密的片上防伪应用。

二维InSe具有原子级平整界面和高表面活性,有利于探针分子的吸附,为实现电荷转移机制SERS提供了有力条件。InSe表现出优秀的SERS性能,能够实现对R6G探针分子拉曼信号的有效增强,最低检测浓度可达10-10 mol/L。吸附在2D InSe表面上的探针分子在光照下发生光诱导电荷转移。这种电荷转移改变了分子极化率,增加了探针分子的拉曼散射截面,从而放大了拉曼信号。

R6G除了作为探针分子之外还可用于沟道敏化剂。团队对比了R6G掺杂对InSe器件光电性能的影响。R6G的引入极大的提升了InSe器件的光响应。这是由于R6G在光照条件下会产生了大量光生载流子,这些光生载流子通过电荷转移通路转移到InSe沟道中,并在沟道偏压下参与载流子输运过程。R6G掺杂后的InSe器件的光响应提升了328.9%。此外,部分电荷被InSe的界面缺陷俘获,这使得这种混合结构器件有望用于实现光学突触应用。

为进一步验证电荷转移机制,团队采用温和氧等离子体处理的方式在InSe表面诱导了超薄自限氧化层,用于隔绝电荷转移通路。这种方式引入的氧化层可以最大限度减少实验过程对材料本身的影响。氧化层引入之后,用R6G掺杂氧化层/InSe表面,发现有氧化层覆盖的InSe表面无法检测到R6G的拉曼特征峰。此外,引入氧化层之后的InSe器件在R6G掺杂前后表现出几乎相同的光电响应,说明R6G与InSe之间的电荷转移通路被氧化层阻挡,进而从光谱学和电学的角度证明了R6G与InSe之间的电荷转移机制。

光照条件下,R6G光敏层向InSe传感层提供了大量光生载流子,部分光生载流子被InSe的界面缺陷所俘获,使得R6G/InSe混合结构器件表现出优秀的光学突触性能。并且,通过调控光脉冲数目,突触器件的行为可由短期可塑性转换至长期可塑性。利用这种混合结构的光学突触器件,实现了图像降噪预处理的应用。受图像降噪处理的启示,团队提出反向利用噪声,用于实现图像加密和解密的应用。

通过人为的引入噪声,可以对需要隐藏的信息进行加密处理。通过引入背景噪声,可将真实信息隐藏在多张具有噪声背景的图像中。利用混合结构器件的图像降噪功能,将被噪声背景隐藏的真实信息解密。根据解密得到的特定形状的数值矩阵,生成特定形状(字母“b”)的光束用于防伪阵列的验证。通过表面处理技术,可以对R6G/InSe混合结构器件中的电荷转移过程进行调控,使得器件对相同光刺激产生不同的光响应。利用这一特点,团队设计了加密防伪阵列。阵列中包含了精心设计的三种类型的InSe器件(纯InSe器件,R6G/InSe器件以及氧化层/InSe器件)组成特定的图案。由于器件之间光响应及突触性能的差异,当用于验证芯片真伪的“b”形光束照射到阵列表面时,正版芯片会显示出字母“i”或字母“i,t”。而盗版芯片由于没有表面处理,仅能显示出字母“b”。团队提出的应用方案,通过编码的检测光束形状和芯片设计实现双重加密,在片上防伪方面显示出广阔的应用前景。在实际应用中,R6G的掺杂浓度可作为一个额外的调控参数,提供独特的指纹信息,进一步提升设计芯片的防伪安全性。

北京理工大学物理学院博士生赵少光及新加坡国立大学侯翔宇博士为论文共同第一作者,陶立教授为通讯作者。该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、光电成像技术与系统教育部重点实验室、北京理工大学分析测试中心和北京理工大学青年教师学术启动计划的资助与支持。

3.南方科技大学余浩教授团队在具身智能硬件领域取得多项突破性成果;

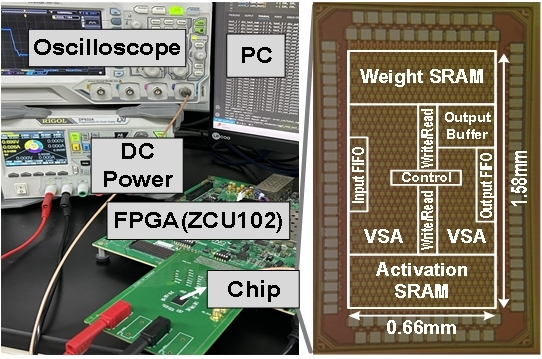

近日,南方科技大学深港微电子学院余浩教授研发团队在具身智能硬件领域取得多项突破性成果。南科大微电子学院是第一单位或通讯单位,该项目得到国家科技部重点研发计划及深圳高层次人才团队项目支持。首先在芯片方向,团队成功流片验证了立方脉动架构,面向具身深度学习网络,通过网络搜索优化,实现了最优的能效比(29.12 TOPS/W)和面积比(7.94 TOPS/mm2)。同时在加速卡方向,团队研发的具有立方脉动架构端侧大模型推理卡,成功实现了大语言模型(LLM)在边端部署,达到了近80%带宽利用率(75tps)。在系统应用方向,团队将LLM加速卡实体化到边缘侧的下一代测序仪,实现了实时现场进行智能基因诊断。

具身智能芯片

随着大模型时代的到来,深度神经网络模型的算力需求呈指数级增长,但传统芯片架构面临能效与性能的双重瓶颈。研究团队针对这一挑战突破传统AI芯片设计中“能效-面积-灵活性”三角矛盾,实现了三大技术创新:

动态精度调控:打破固定精度限制,在能效与准确率间实现动态平衡;

结构化稀疏编码:通过对数尺度稀疏策略,在压缩率提升30%的同时保持模型精度;

矢量脉动阵列:创新的脉动架构将内存带宽利用率提升至92%,显著降低数据搬运能耗。

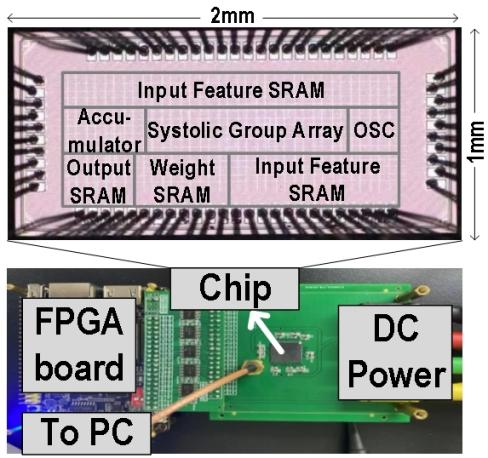

图1 混合精度加速器芯片及混合稀疏加速器芯片图

图2 具有混合精度及稀疏的立方脉动架构芯片的性能比较

该成果发表在集成电路设计领域顶级期刊IEEE Journal of Solid-State Circuits

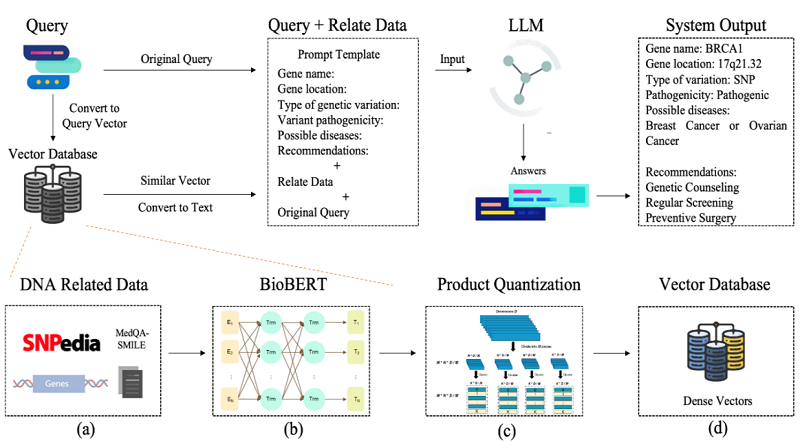

具身智能加速卡

研发团队与深圳市迈特芯科技有限公司合作,进一步攻克大语言模型(LLM)在资源受限边缘设备上的部署,利用已验证的混合精度计算单元以及立方脉动阵列架构,成功部署了多个7B LLM语言模型及多模态模型。与GPU相比,该系统的吞吐量提高了1.91倍,能效提高了7.55倍;与最先进的FPGA加速器FlightLLM相比,整体性能提升了10%到24%。

图3 端侧大模型推理卡

图4 不同端侧大模型推理卡对比

该成果发表在电路与系统领域顶级期刊IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers。

具身智能系统应用落地

作为端侧大模型推理卡应用,团队和上海芯像生物科技有限公司合作研发了LLM具身化的NGS测序仪-emGene,优化后的大语言模型得以在端侧大模型推理卡上高效部署,使诊断流程大幅提速,从而实现实时、现场DNA分析,在医疗领域实现实时、现场基因智能诊断的实际应用。

该成果发表在电路与系统领域顶级期刊IEEE Integrated Circuits and Systems。

南方科技大学深港微电子学院余浩教授研发团队专注于大语言、大视觉模型的具身智能化,在具身芯片、具身加速卡及具身智能系统的应用落地等多环节的成果突破,为我国从信息智能到物理智能,最终到生物智能提供了核心的AI芯片技术支持。

4.中国科学技术大学在反铁磁量子反常霍尔效应研究中取得理论进展;

中国科大合肥微尺度物质科学国家研究中心国际量子功能材料设计中心与物理系牛谦教授和乔振华教授团队及合作者在反铁磁体中预言了量子反常霍尔效应,并可通过电场等方法调控体系的陈数。相关研究成果于3月18日发表在国际学术期刊《物理评论快报》。

1988年,Haldane提出了量子反常霍尔效应的概念,即不施加外磁场的量子霍尔效应。具有量子反常霍尔效应的体系展示出受拓扑保护的手性边缘态,其无耗散特性使其成为构建下一代高性能电子器件的备选体系。十几年来,量子反常霍尔效应在实验方面取得了多项突破性进展。2013年,基于中国科学院物理所方忠院士团队提出的理论方案,清华大学薛其坤院士团队首次在Cr掺杂的(Bi,Sb)2Te3中观测到了量子反常霍尔效应。2018年,中国科大陈仙辉院士与复旦大学物理系张远波教授团队在存在净磁矩的5层本征磁性绝缘体MnBi₂Te₄中也观测到了量子反常霍尔效应。

在上述各种方案中,铁磁性都是不可或缺的重要因素。但铁磁体系具有磁偶极场,影响磁畴结构,而且易受热涨落或“杂散场”(stray field)等不利因素的干扰,影响拓扑状态、电输运性质,以及拓扑保护特性。相比之下,反铁磁性材料内部没有净磁性,也没有磁偶极场,对外部磁场变化不敏感,更为稳定。这种稳健性使它们在新兴自旋电子学领域,尤其是反铁磁自旋电子学中受到越来越多的关注。此外,反铁磁材料在自然界中存量丰富,且通常具有更高的奈尔转变温度,有利于实现更高温度的量子反常霍尔效应。

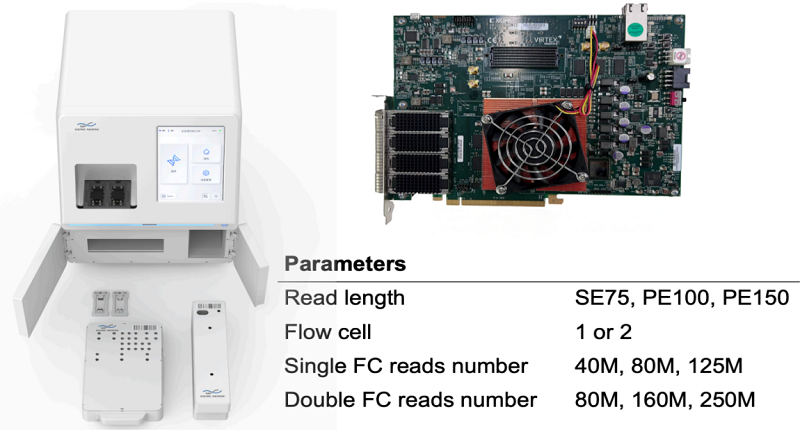

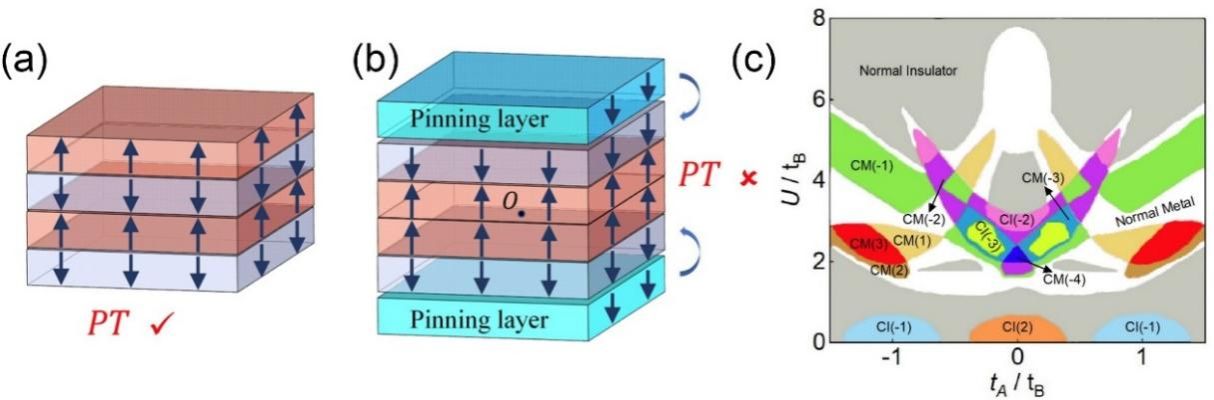

图:(a)具有空间-时间反演联合对称性的本征反铁磁体;(b)磁钉扎后空间-时间反演联合对称性破缺的反铁磁体;(c)完全补偿反铁磁体中陈数调控的拓扑相图。

然而,反铁磁体中通常会出现空间-时间反演联合对称性(比如↓↑↓↑构型,箭头表示自旋向上或者向下的取向),这种对称性禁止量子反常霍尔效应的出现。如何在净磁化为零的反铁磁体系中实现量子反常霍尔效应是一个难题。

针对这一挑战,该研究团队基于磁性拓扑绝缘体模型计算证明,当偶数层磁性拓扑绝缘体采用破坏空间-时间反演联合对称性的磁结构时,比如(↓↑↑↓),布里渊区中贝里曲率的分布将不再处处为零。奇妙的是,在MnBi₂Te₄材料的实际参数附近,系统呈现非零的陈数(±1),并具有可调性。通过调控垂直方向的栅极电压或者轨道在位能,可以连续驱动系统进入不同的拓扑相,陈数可以调为|C|=1,2,3,以及陈金属相。对于陈金属相,在弱无序的情况下,小的费米口袋也可能会变得局域化,从而产生拓扑非平庸的安德森绝缘体。

该研究团队还采用第一性原理计算验证了模型的可行性。对于四层磁性拓扑绝缘体MnBi2Te4,当磁构型为(↓↑↑↓)时,体能隙中存在量子化的反常霍尔电导平台。此外,当存在外部磁钉扎层时,构型↓↑↑↓的能量低于构型↓↑↓↑。因此,破坏空间-时间反演联合对称性的磁结构是稳定的,这与团队的模型预期一致。同时,该工作还通过模型研究了6层反铁磁结构,指出模型研究的结论可以推广到多层的偶数层反铁磁结构。进一步,通过第一性原理计算验证了6层和8层MnBi₂Te₄体系中,获得在不同磁构型下层分辨的陈数分布,指出在各种破坏空间-时间反演联合对称性的磁结构中,只有最外层MnBi₂Te₄的磁化方向一致时系统才能实现量子反常霍尔效应。在较小的压强下,随着层间相互作用的增强,拓扑非平庸能隙可以超过室温能标。该研究工作也于近日发表[Phys. Rev. B 111, 115416 (2025)]。

该系列工作获得的拓扑相图和实验实现方案为后续在反铁磁体中拓扑态和电子输运的研究提供了坚实物理基础。

物理系2024届博士毕业生梁纹豪和合肥微尺度物质科学国家研究中心博后李泽宇为本论文的共同第一作者。该工作得到了科技部、国家自然科学基金委、安徽省的资助。(微尺度物质科学国家研究中心国际功能材料量子设计中心、物理系、中国科学院强耦合量子材料重点实验室)

评论

文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议

登录参与评论

0/1000